두눈프로젝트-손톱의운명?인연을만나다!

변경희-광장에서 본문

광장에서展

8th Solo Exhibition by BYUN KYUNG HEE

2021. 5. 12. ~ 17.

인사아트센터 제1특별관

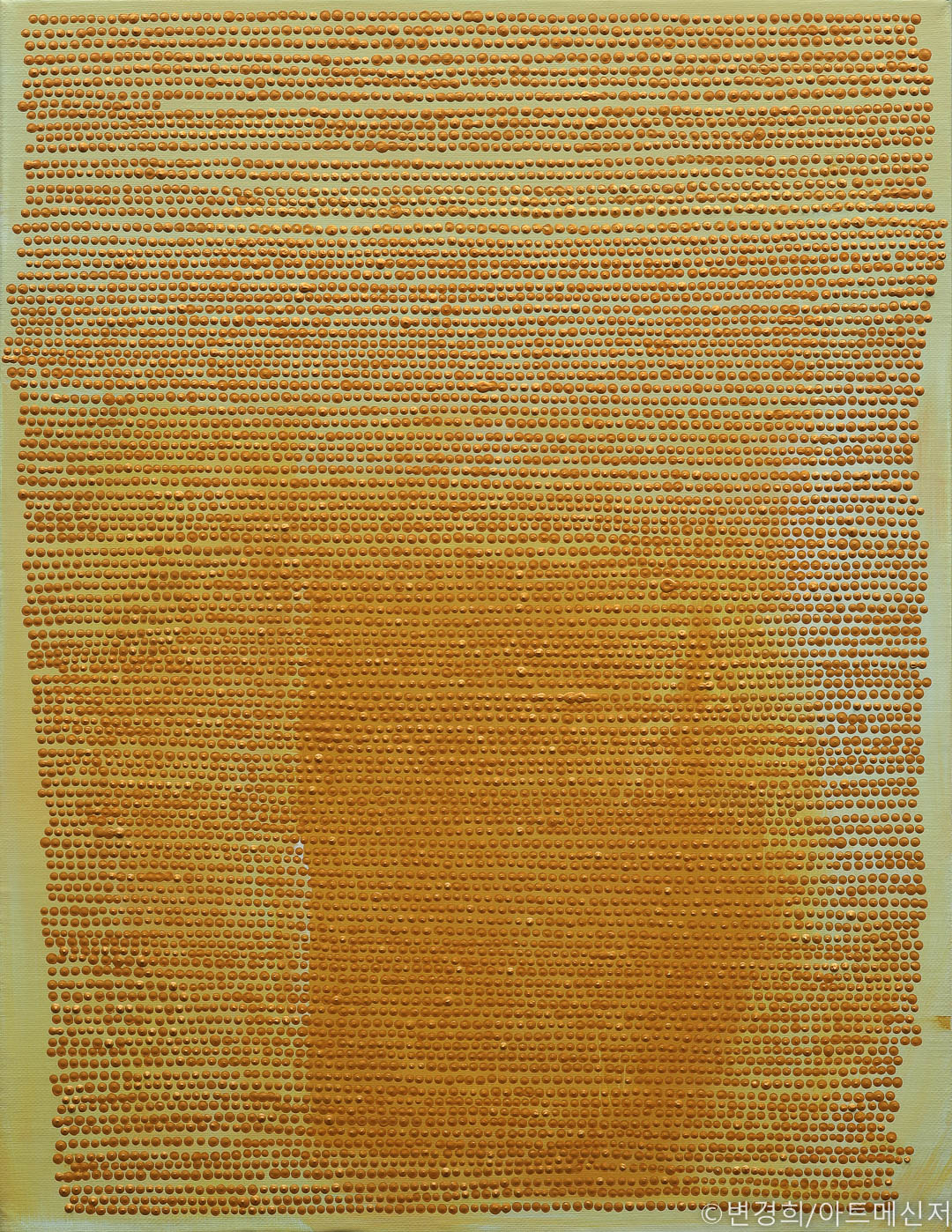

변경희_점12_캔버스에 아크릴_91.0×91.0cm_2021

변경희의 회화

섬과 섬 사이에 바다가 있다

고충환(Kho, Chung-Hwan 미술평론)

고독한 사람과 이번 생은 망쳤다는 사람과 다시 시작하려는 사람과 미쳐버린 사람과 가난한 사람과 기억을 잃어버린 사람이 어깨를 구부린 채 서로의 눈을 바라보며 춤을 춥니다. 어둠은 깊어가요. 수수만년이 지나도 아침은 돌아오지 않을 겁니다. 그래요! 그래도 점은 나를 찍고 그대를 찍어요. 우리 모두 웃어요. 제가 그린 저 점은 그대랍니다. 울고 있는 그대, 눈물짓는 그대, 슬픈 그대, 버림받은 그대, 가여운 그대 그리고 나! 그러니 우리 광장에서 만나요. 그리고 울며 춤추며 축배를 들어요. 그리고 그대는 그 이유를 말해줘요. 우연한 인연의 이유와 생의 이유를! (작가 노트, 광장에서)

산을 오르다 보면 어딘가로 떼지어 가는 개미들을 볼 때가 있다. 더러 무리에서 이탈한 개미들이 없지 않지만, 대개는 열을 맞춰 움직이는 몸짓이 일사불란까지는 아니더라도 분주하다. 저 개미들은 도대체 어디서 왔고 어디로 가고 있는가. 얼마나 오래전부터 저렇게 가고 있었던 걸까. 이런저런 부질 없는 생각에 하릴없이 그 열의 시작과 끝을 헤아려보게도 된다. 개미가 아니니 알 수는 없지만, 그 하는 꼴이 꼭 사람 같다. 개미의 생과 사람 사는 세상이 다르지 않다는 생각을 해보게도 된다. 변경희 역시 같은 생각을 했을 것이고, 그렇게 작가는 개미를 그리기 시작했다. 그러므로 그가 그리는 개미는 개미이면서, 동시에 사람이기도 하고, 사람 사는 세상을 그린 것이기도 했다.

개미 자체도 그렇지만, 멀리서 보면 개미는 하나의 점처럼 보인다. 사람도 멀리서 보면 하나의 점처럼 보일 것이다. 별이 그렇게 보이는 것으로 보아, 아마도 지구도 행성도 우주도 그러므로 어쩌면 존재 자체도 멀리서 보면 하나의 점처럼 보일 것이다. 그렇게 작가는 개미에서 점찍기로 건너왔다. 그러므로 작가가 찍는 점은 점이면서, 동시에 사람이기도 하고, 어느 정도 지구를, 행성을, 우주를 그러므로 존재를 의미하기도 할 것이다.

여기서 작가는 시점 문제를 건드린다. 멀리서 보면 존재가 하나의 점처럼 보인다. 그러므로 멀리서 본다는 것, 그것은 어쩌면 세계를 보고 사물 대상을 보고 존재를 보는 작가의 태도와 입장의 표명일 수 있다. 존재를 하나의 점으로 환원하는 순간, 멀리서 보기는 작가의 태도와 입장이 되었다. 미학적으로 심적 거리두기라는 개념이 있다. 사물 대상을 더 잘 보기 위해 적절한 거리가 따로 있다는 말이다. 단순히 물리적인 거리를 의미하기보다는 사물 대상을 대하는 관점을 빗댄 말이다. 이로써 멀리서 보기는 사물 대상 그러므로 존재를 더 잘 보기 위해 작가가 선택한 거리(그리고 거리두기)일 수 있다. 그렇게 작가는 더 근본적인, 더 거시적인, 더 관념적인 존재의 국면을 보고 또 보여준다. 이를테면 존재는 무엇이며(존재의 근본), 존재는 어디서 와서 어디로 가는가(존재의 근원)와 같은. 그렇게 존재를 하나의 점으로 환원한 작가는 존재론이라는 거대 담론을 재소환한다.

예술에는 크게 감각적 쾌감을 추구하는 경향과 진리를 추구하는 노선이 있다. 전자가 진화하면서 움직인다면, 후자는 부동이고 항상적이다. 여기서 예술에 대한 작가의 태도는 후자에 가깝다. 점을 매개로, 점찍기를 매개로, 어쩌면 가장 기본적인 조형 행위를 통해서 존재와 진리라는 항상적인 물음을 다시금 묻고 있는 것이다. 개미에서 점찍기로 건너왔다는 것, 애초에 개미에 눈길이 갔다는 것, 여기에 개미에게서 사람과의 동류의식을 발견했다는 것 자체가 이미 이런 존재론적 물음과 관련한 예술의 용법을 예감하게 하는 부분이 있다.

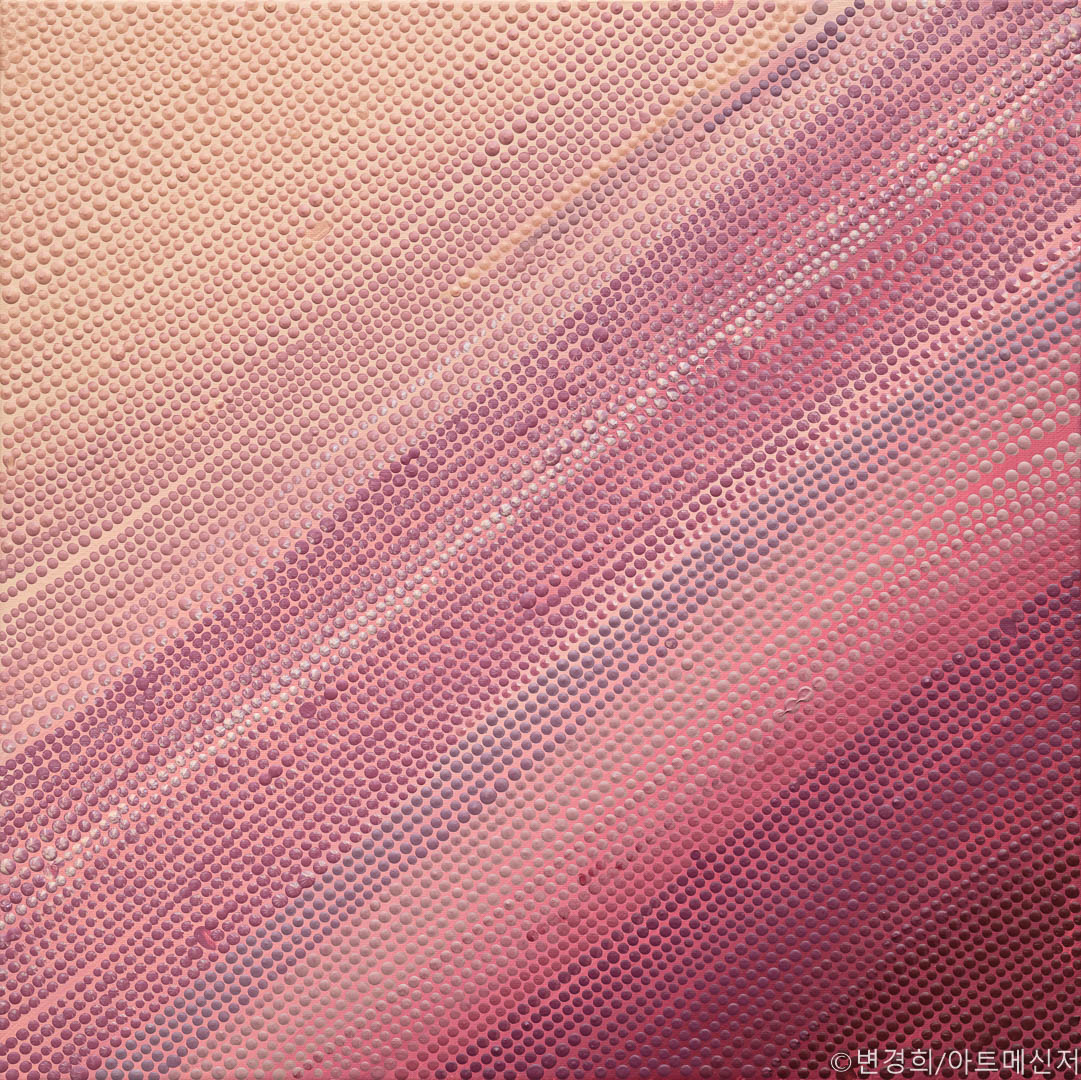

그렇게 작가는 점찍기로 빈 화면을 메워나간다. 여기서 점은 각 조형적인 의미와 관념적인 의미, 그리고 수행적인 의미를 내포하고 있다. 여기서 각 의미는 서로 구별되기보다는 하나의 층위로 중첩되고 포개지면서 상호 간섭이 이루어진다. 앞서 말했듯 점찍기는 가장 기본적인 조형 행위일 수 있다. 이런 기본적인 조형 행위를 반복 수행하는 것에는 몰아를 통해서 무아를 얻는다는, 수행적인 의미가 있다. 비록 점 하나하나에 의미를 부여하는 것이지만, 그렇게 점 하나에 존재 하나가 완성되는 것이지만, 정작 그림을 그릴 때 그 의미는 잊히고 지워진다. 집중한다는 것 곧 몰아는 적어도 그 순간만큼은 자기가 지워진다는 것, 그러므로 무아와 동격이 된다. 자기가 지워짐으로써 오히려 자기(그리고 존재)가 오롯해진다는 역설을 실천하고 있는 것인데, 그 자체 반복행위를 통해서 작가가 찾아낸 방법론으로 봐도 무방할 것이다.

점을 그리는 것이 아닌, 점찍기라고 했다. 여기에는 무슨 차이가 있는가. 작가는 흔히 그렇게 하듯 캔버스를 세워놓고 그림을 그리는 것이 아니라, 화면을 바닥에 깔아놓고 점을 찍는다. 여기에는 그러므로 붓질에 가해지는 힘 조절을 통해 물감이 흘러내리는 것과 같은, 혹 있을 수 있는 가변성과 우연성이 끼어들 여지가 거의 없다. 오롯이 정신을 집중해 점을 찍는 것인데, 그저 점을 찍는다기보다는 점을 쌓아 올리면서 만든다. 존재에 살을 붙이고 몸을 부여한다고 해야 할까. 그렇게 화면은 살이 붙고 몸을 얻은 존재의 점들로 가득하다. 얼핏 어슷비슷해 보이지만, 사실 같은 것이 하나 없는 존재의 점들로 가득하다. 존재가 꼭 그렇지 않은가. 그렇게 돋을새김 된 점들이 손으로도 만져지고 눈으로도 보이는데, 저부조 형식의 화면이 평면과 입체의 경계를 넘나들면서 허문다. 잠재적으로 조각을 품은 회화를 통한, 회화의 확장을 꾀한다고 해야 할까.

다시, 그렇게 작가는 점을 찍는다. 점 옆에 또 다른 점을 찍는다. 점 옆에 또 다른 점? 관계다. 나와 너, 주체와 객체, 주체와 타자 간 관계가 형성된다. 그렇게 하나의 주체는 주체 간 관계의 층위로 확장되고, 다주체의 차원으로 열린다. 적어도 개념적으로 볼 때 나는 너를 전제로 하고 그 역도 마찬가지다. 너 없는 내가 있을 수 없고, 너의 눈 속에서 빛나는 섬광을 보지 못한다면 나는 아무것도 아니다. 그렇게 나는 너와 관계망으로 연결돼 있다. 서로 밑도 끝도 없이 반영하고 반영되는 거울, 인드라망으로 접속돼 있다. 그렇게 나는 너와 연결되고, 존재는 다른 존재를 반영한다. 이로써 하나의 점 옆에 또 다른 점을 찍어나가는 작가의 수행은 존재론(하나하나의 점에 방점이 찍힌)에서 윤리학(서로 반영하고 반영되는)으로 확장된다.

그렇다면 그렇게 찍힌 화면 속 점들이 그려내는 구성(아마도 존재의 점들이 어우러지면서 그려낸 세계)은 어떤가. 화면 속에서 점들은 정방형이나 장방형의 사각형 형태를 이루기도 하고, 둥글게 말리면서 똬리를 틀기도 하고, 끊어질 듯 연이어지면서 파문을 만들기도 한다. 더러 화면 가득히 총총한 점들이 주렴을, 태피스트리를 떠올리게도 한다. 회귀와 확장을 반복하는 것 같은, 인연의 끈에 붙잡힌 것 같은, 사람 사는 다양한 꼴과 경우를 형태로 표현한 것일 터이지만, 대개는 존재와 존재가 어우러진 질서를, 내적 질서를 표상할 것이다.

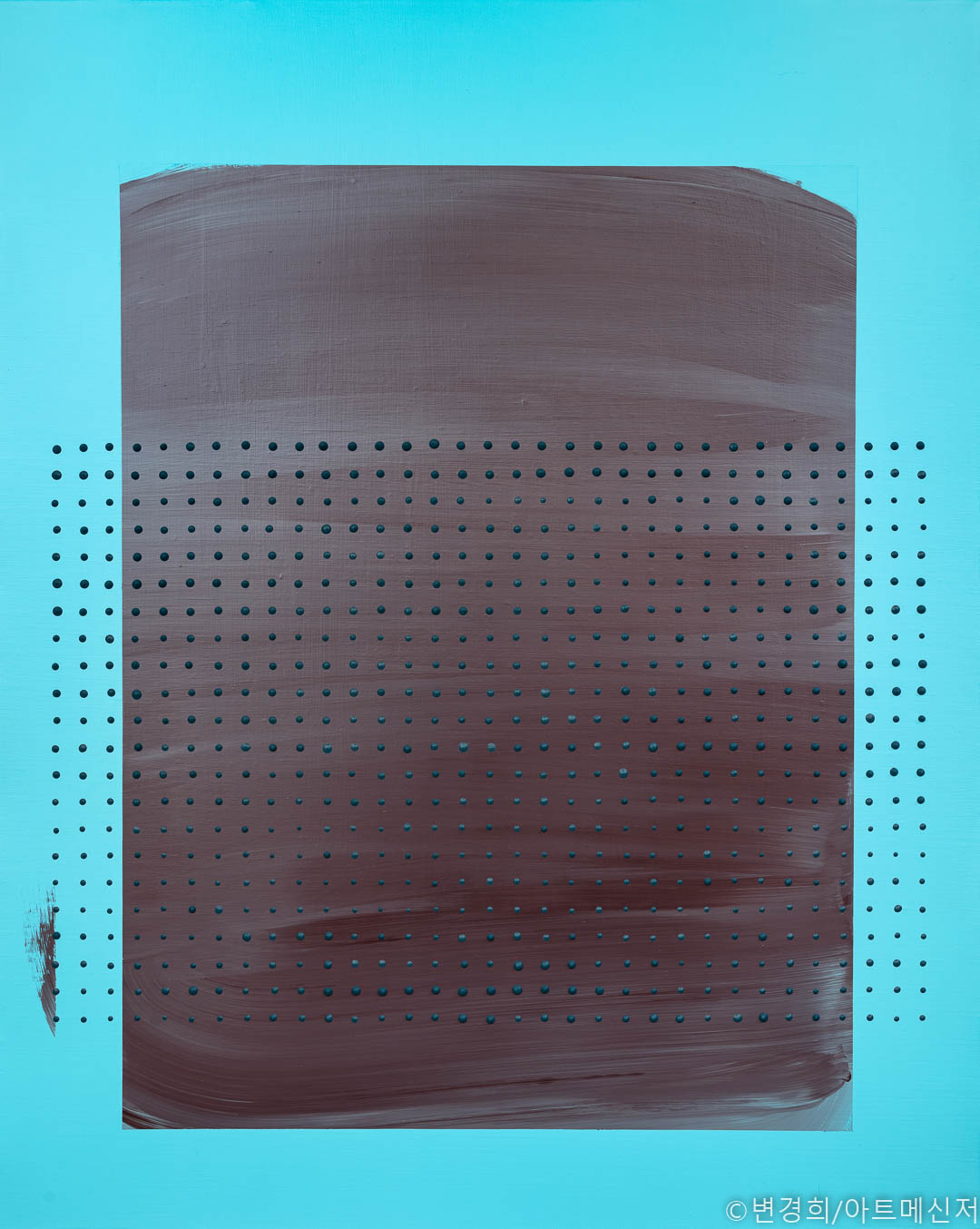

그림은 단색의 평면에 점을 찍은 경우도 있고, 비정형의 붓질이 여실한 화면을 조성한 연후에 그 위에 점을 중첩한 경우도 있다. 평면성이 강조된다는 점에서, 최소한의 조형 요소인 점이 부각 된다는 점에서 모더니즘적 환원주의에 대한 일정한 영향과 공감을 느낄 수 있다. 문제는 후자 쪽인데, 기법으로나 의미가 서로 비교되는 두 개의 화면이 하나로 오버랩된 것처럼 보인다. 각 카오스와 코스모스, 혼돈과 질서로 나타난 존재의 이중성이며 양가성을 표상한 것일 터이다. 니체(비극의 탄생)의 아폴론적 충동과 디오니소스적 충동, 질서 의식과 무분별한 생명력이 상호 갈등하고 부침하는 존재의 충동을 표상한 것일 터이다. 제임스 조이스(피네건의 경야)와 움베르토 에코(열린 예술작품) 그리고 질 들뢰즈(차이와 반복)의 카오스모스(균열과 재구성을 반복하는 존재 원리)를 표상한 것일 터이다. 그렇게 작가의 점찍기는 질서 의식을 표상하고, 질서와는 비교되는 또 다른 질료의 충동으로 갈등하는 존재의 모순을 표상한다.

그리고 여기에 그 모순을 기꺼이 존재론적 조건으로 받아들이고 껴안는 사람들이 있다. 멀리서 보면 점처럼 보이는 사람들이고, 점보다 작은 점 그러므로 티끌처럼 보이는 사람들이다. 그리고 작가는 신경 써서 보지 않으면 잘 보이지도 않는 사람들, 여차하면 훅하고 날아가 버릴 것 같은 사람들, 저마다 고립된 섬처럼 고독한 사람들을 자기만의 광장에 초대한다.

작가의 말

우리 만나요. 만나고 또 만났지만 우리 다시 만나요. 내가 그대를 만나게 된 그 우연한 인연에 감사의 축배를 들어요.

오늘도 나는 그림을 그려요. 내가 이렇게 그림을 그리는 까닭이 그대 때문임을 그대는 아시나요? 나는 ●(점)으로 나를 찍고 그 곁에 그대라는 ●을 찍어요. ●과 ●과 ●, 그대와 나와 그대, ●과 나와 그대라는 만남으로 이어지는 우리의 生.

나는 그 生의 층계를 한 단 한 단 디뎌 오릅니다. 그러면서 생각에 잠기죠. 生을 둘러싼 그 모든 것은 결코 진실하지 않으나 아름다워요. 우연으로 이루어진 이 아름다운 生을 단념할 수 없기에 나는 ●을 찍어요.

나라는 ●, 나 아닌 ●, 그대라는 ●, 그대도 나도 ●도 아닌 ●을 찍어요.

色色의 ●들이 광장에서 만나 춤을 춥니다. 다투고 울고 웃어요. 블랙은 오늘 기뻐요. 블루는 슬퍼요. 그리고 레드는 눈을 맞고 있네요. 옐로우 할머니와 울트라블루 아빠 그리고 상냥한 그레이 누군가와 바이올렛 누구와 파우더핑크 눈송이.

춤을 추어요, 브라운! 브라운의 손끝을 손끝으로 잡은 퍼플의 휘파람소리, 휘익!

나는 그 모든 色을 사랑해요. 그대여! 나의 ●이여!

그대의 色! 뒷걸음질로 生의 층계를 오르는 그대의 色이여!

또또의 혓바닥과 야옹이의 야옹 야옹 앙탈과 그리고 내 캔버스에서 아우성치는 그 모든 그대의 속삭임!

고독한 사람과 이번 生은 망쳤다는 사람과 다시 시작하려는 사람과 미쳐버린 사람과 가난한 사람과 기억을 잃어버린 사람이 어깨를 구부린 채 서로의 눈을 바라보며 춤을 춥니다. 어둠은 깊어가요. 수수만년이 지나도 아침은 돌아오지 않을 겁니다. 그래요! 그래도 ●은 나를 찍고 그대를 찍어요.

우리 모두 웃어요. 제가 그린 저 ●은 그대랍니다. 울고 있는 그대, 눈물짓는 그대, 슬픈 그대, 버림받은 그대, 가여운 그대 그리고 나! 그러니 우리 광장에서 만나요. 그리고 울며 춤추며 축배를 들어요. 그리고 그대는 그 이유를 말해줘요. 우연한 인연의 이유와 生의 이유를!

기다릴게요.

인사아트센터 제1특별관_서울 종로구 인사동길 41-1 3층(관람시간 10시~19시)

'아트메신저' 카테고리의 다른 글

| 제 41회 전통공예 명품전 출품작 다보탑 (0) | 2021.05.11 |

|---|---|

| 제47회 성신조각회전 (0) | 2021.05.08 |

| 예술가의집에서 열렸던 미술창작 대가기준 개선 토론회(자료집) (0) | 2020.01.06 |

| 대한민국 미술계의 이면을 아시나요? 19일 미술창작 대가 기준 개선 토론회 @예술가의집 (0) | 2019.12.15 |

| <-1의 풍경> 정혜련展 @표 갤러리 (0) | 2019.10.03 |